FUIR OU RESTER,

HABITER LE MONDE POST-COVID

Karlsruhe et la vallée de Pfinz, supports de nouvelles manières d’habiter

Crise sanitaire et enjeux contemporains

Dans le courant du mois de Mars 2020, la majorité de la population mondiale a subi une crise sanitaire inédite plongeant chaque individu dans un confinement inattendu. Cette pandémie a contraint chacun à des mesures de protection, mais aussi à des méthodes de travail nouvelles.

L’Homme s’est alors retrouvé enfermé chez lui. Ne pouvant sortir, selon la législation en vigueur du pays, qu’en ayant rempli une autorisation. Dans cette situation, les supports technologiques ont permis d’entretenir nos relations, de poursuivre notre travail et de sauvegarder notre économie.

Cette crise a redéfini en un temps record nos relations sociales, mais aussi nos rapports aux espaces et nos mouvements.

À l’échelle de nos vies, cette crise est apparue pour certains comme une attente trop longue, un étouffement, une solitude, mais aussi une nouvelle façon d’aborder le travail, et même une source de créativité.

Pour d’autres, elle constitue désormais une véritable opportunité de ne pas répéter les erreurs du « monde d’avant ». Un espace-temps en marge, dont il faut extraire les enseignements.

1 – L’exposition d’abord virtuelle durant le confinement s’est depuis réalisée. On pouvait y consulter les articles sélectionnés par le Pavillon sur la crise

2 – Ibid

3 – Ce terme est actuellement en vogue dans les domaines de l’aménagement. Popularisé par la psychologie mais appliqué dans de multitude de domaines, le terme désigne la capacité d’un système à surmonter une altération de son environnement.

En l’espèce il renvoie à l’identification de risques écologiques, économiques ou sociaux que le territoire est censé prévenir et en définitive résoudre ou dépasser.

4 – Kaufman D., 2020, « Demain au-trement ? », Et demain on fait quoi ?,

5 – Landauer P., 2020, « Le grenier et la tombe », Et demain on fait quoi ?,

Le Post-covid : scénario de projection.

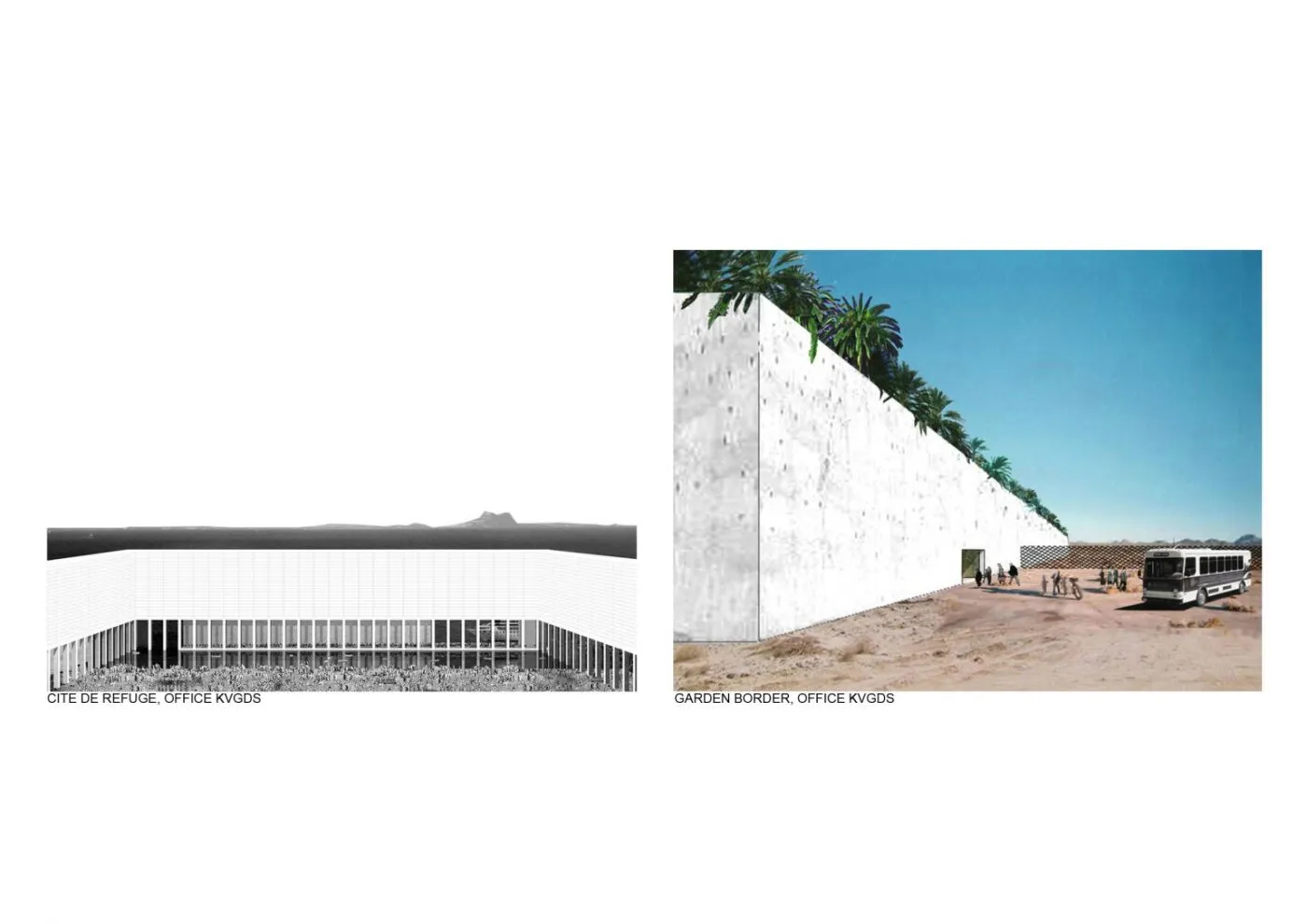

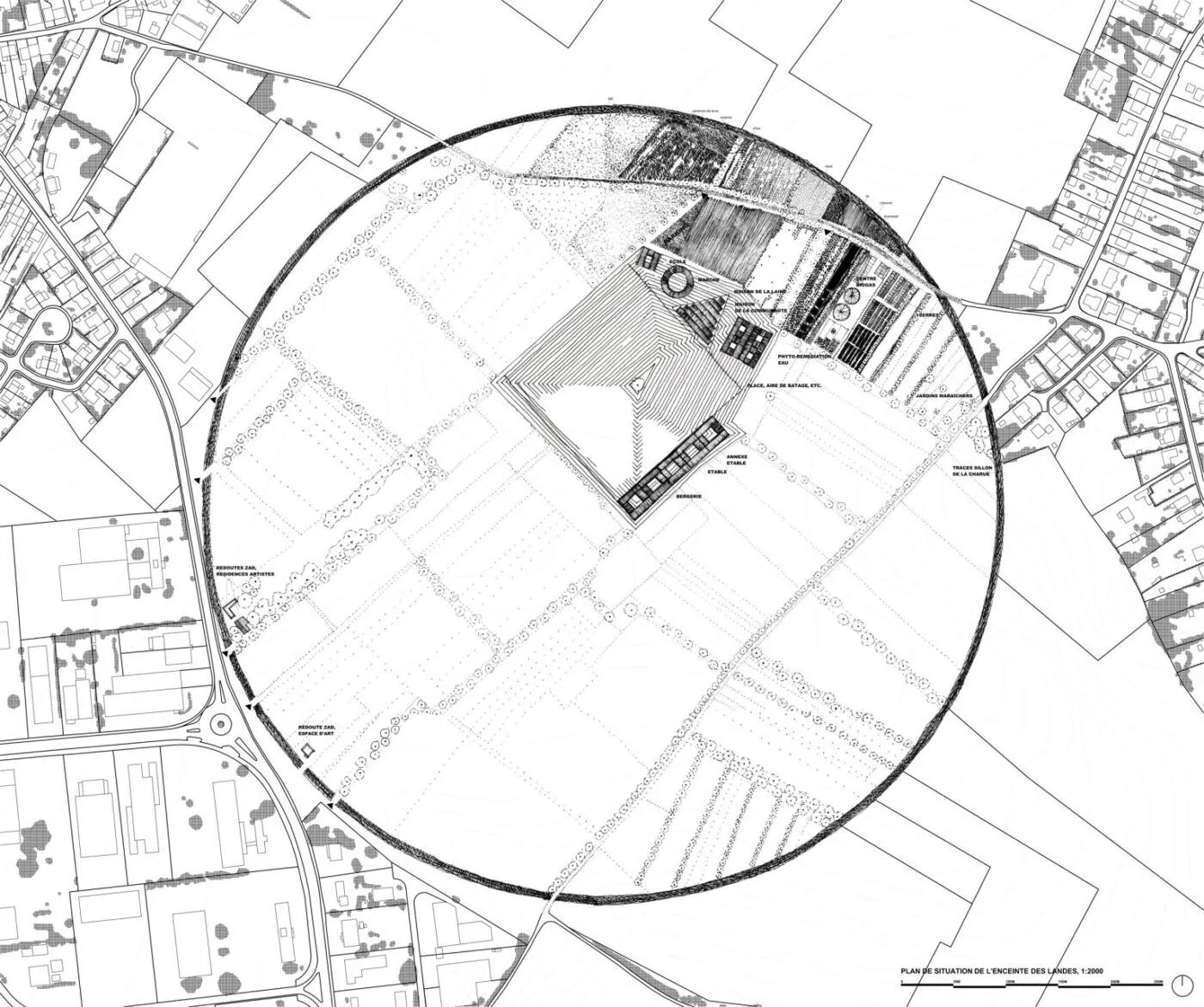

Au regard des enjeux contemporains que la crise sanitaire a révélé, il nous paraissait intéressant d’anticiper l’évolution d’une aire métropolitaine comme celle de Karlsruhe dans un scénario de crises à répétition.

Pour ce faire, nous avons acté une projection à l’horizon de 2050 dans laquelle les crises sanitaires à répétition ont profondément changé les choix et les lieux de vie des habitants.

Dans ce cadre, la question des mobilités – et de l’immobilité – est primordiale et participe à une redéfinition de l’occupation du territoire.

Tout comme durant la crise actuelle, on observe dans notre scénario un phénomène migratoire des populations des villes vers les zones péri-urbaines ou rural.

Deux situations se dessinent, l’une située dans l’hyper-centre de la ville, faisant le constat d’une dé-densification et l’autre située en zone périurbaine faisant le constat d’une densification.

- Je veux rester ici un peu plus longtemps, mais je sais que je dois partir. Elle est restée à mes côtés pendant les jours difficiles, toujours un roc pour moi. Nous allons rester en contact, même si nous sommes loin l’un de l’autre, car notre amitié est la chose la plus importante. Il a décidé de rester silencieux face à cette question, car il ne voulait blesser personne. Il est important de rester calme dans toutes les situations, afin de pouvoir prendre les décisions les plus judicieuses. Nous devons rester unis pour surmonter cette épreuve, car la force réside dans l’unité. J’espère que tout le monde va rester joyeux et optimiste, car la vie sera meilleure quand nous aurons de l’espoir. Quoi qu’il arrive, je vais rester fidèle à moi-même, une personne qui chérit toujours les bonnes valeurs. Même après son départ, son souvenir va rester gravé dans nos cœurs. Nous devons rester vigilants face aux défis qui nous attendent. Pour rester en forme, il est important de faire de l’exercice régulièrement. Malgré les difficultés, il faut rester positif et croire en un avenir meilleur. L’important est de soi-même, authentique et sincère.